自学におすすめの参考書(数学編)

新学年の授業が本格的に始まりました。

塾生からは春休みのうちにしっかり予習をやったおかげで、順調な滑り出しだという報告をうけてまずはホッとしているところです。

それと同時期に、学校の授業についていけなくて何とかしてほしいという入塾のご相談を多くいただきます。

問い合わせの内訳では、「高1数学」と「中1英語・数学」が圧倒的に多いです。

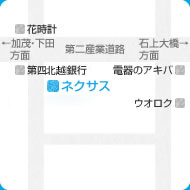

ネクサスの授業では塾用教材を用いて効率よく進めていきますし、宿題も塾用教材から出していきますので、特に家庭学習で別途教材を購入する必要はありません。

入塾を迷われている場合は、以下の市販参考書に目を通してもらって、自力では進めて行けないと判断されましたら、できるだけ早く通塾されることをおすすめします。

市販参考書よりも塾用教材の方が苦手な生徒用のものはたくさんあり質も良いです。

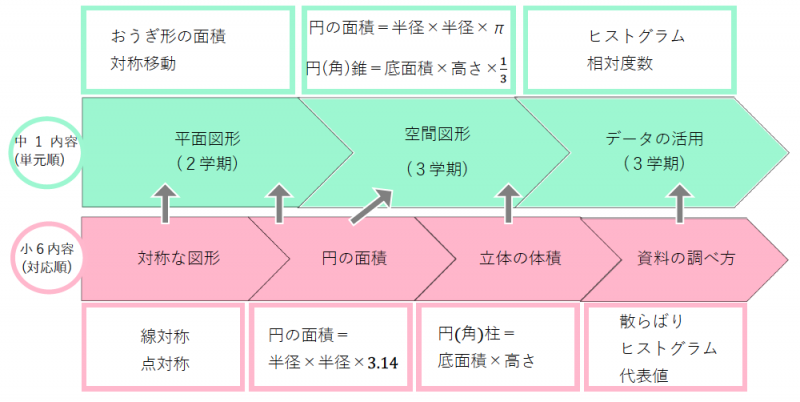

今回は中学数学の参考書をご紹介します。

・基礎の基礎から何とかしたい人向け

こちらが一番易しいですが、中1しか発売されていません。

次に易しいのは上記の2冊です。

問題数は多くはないので、これでやり方をつかんでから学校のワークの基本問題に取りかかるといいでしょう。

・基礎は大丈夫だけど、詳しい解説が読みたい方向け

これらの本は分からないところがあったら、その都度調べるといった辞書的な使い方をしていきます。

学校のワークの基本問題は解くことができるものの、やり方の暗記に頼っている場合、なぜそうなるのかを確認するために使います。

読んでみて理解出来ない場合は、いずれ自学で行き詰まってしまうので、できるだけ早めに通塾されることをおすすめします。