受験対策としての社会、このシリーズの3回目は公民の勉強についてです。

地理・歴史と同じ勉強法でやっていくと結構痛い目に遭います。

語句を暗記することよりも、なぜそのような仕組みになっているのかを考えることが大事です。

例えば、裁判の三審制は、公正で慎重な裁判をおこない裁判の誤りを防ぎ、人権を守る目的があります。

制度の背景をしっかり理解した上で、裁判所の名前やその役割を覚えていきます。

まずは、仕組みを理解することです。

言葉だけ覚えていても、配点の高い記述問題が取れませんので、伸びてきません。

ただ、地理・歴史と違い、公民分野は学校の定期テストレベルの問題が多く出ます。

応用を利かせる幅が狭いので、そんなに難しい問題を作ることができません。

なので、まずは定期テストの勉強をしっかりやることです。

それがそのまま入試に生きてきます。習い終わったところはすぐに受験対策問題集で復習です。

受験対策問題集を実際に解いてみると分かると思います。

他教科と比べて、すぐに解けるようになります。

ですので、公民は出来れば取りこぼさないで欲しい単元です。

それと、模試では公民分野が秋以降にならないと出題されません。

ですので、問題演習量が足りなくなる場合があります。

理科でもイオン、食物連鎖、天体など、中3の2学期に習う内容でその恐れがあります。

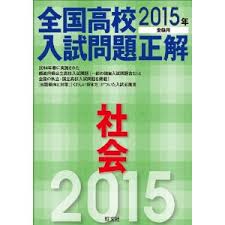

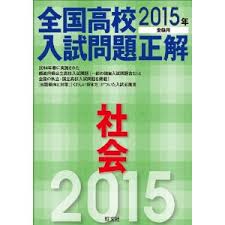

勉強が進んで、最後の仕上げにはこちらをオススメしています。

全国の高校入試問題を片っ端から解いていきます。

そうすれば、中3全単元をまんべんなく復習して仕上げていけます。

社会に限らず、5教科すべて5年分は使えますので、秋以降ぜひチャレンジして下さい。

ただ、社会に関しては、3年前くらいまででやめておいた方が良いです。

理由としては、特に地理のデータが古くなってしまいますので、なるべく最新のものを解いた方がいいです。